職人の技お見せします【本巻 手まり麸】

12月13日の京都は「事始め」。

「事始め」とは、歳神様をお迎えするためのお正月の準備を始める日で、

この日から、家の掃除、お正月のお飾りやおせちの段取りを始めます。

お世話になった方への一年の締めくくりと新年に向けてのご挨拶も13日から。

祇園などの花街でも芸妓・舞妓さんがお餅をもって師匠のもとへ、

一年のしめくくりと新年にむけての挨拶にいく光景が見られます。

晩秋気分から、一年の振り返りや新年へと気持ちもしつらえも切り替わります。

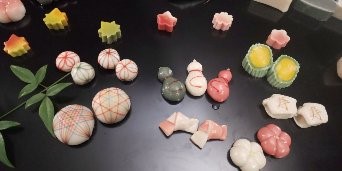

半兵衛麸でも、毎年12月13日から手まり麸やひさご麸、うめ麸等などの

お正月用の細工麸が店頭に並び、普段よりも華やかになります。

迎春の細工麸の代表といえば、お料理屋さんのおせちのお重でも、

圧倒的な存在感の【本巻 手まり麸】。

職人の技が詰まった逸品です。

まずは、包餡。

丸めたみそ餡を生地の真ん中にのせて、やさしく包み込みます。

おしりの部分は、何度もひねって、どこが閉じ口か、わかりません。

これは、笹巻麸や他のあんこの入った細工麸と同じ工程、基本の技です。

まん丸に仕上げた玉に、天然色素で色を付けた生地を

糸状に伸ばしながら掛けていきます。

この糸が、太いと不格好に、細過ぎると切れてしまいます。

時間をかけると生地がだれてくるので一気に、

全ての糸の太さを揃え、柄のバランスを整えながら糸を巻きます。

まさに職人技です。

糸が巻けたら、沸騰したお湯の中で茹で、冷水で冷やして完成です。

こうして、糸を掛ける手まり麸は、長く煮ても、

色落ちすることはありません。

手まり麸は、お料理に合わせてあんこのないものや、

小さな手まり麸も作ります。

小さな手まり麸は、麻の葉文様の曲線と重なりが決め手です。

細工麸をつくるのに一番大切なのは、職人の手。

これまで受け継がれてきたこの技と味が、

後世にもしっかりとつながるように努めてまいります。

↑ この手は、24歳 職人歴5年の若い手です。